我今天要不要外出?我應該接受聘書嗎?我應該和這人結婚嗎?每天我們透過大腦就每一件瑣碎以至重要的事情做決定。大腦是人體能量需求最高的器官。與其他動物相比,人類的大腦也最為精密,特別是佔大腦前部分約30%的前額葉皮層。精密的大腦讓我們能夠做出各種具體或抽象的、短期或長期的、個人或社交的決定。最近,腦神經科學家、心理學家、經濟學家和電腦科學家開始合作,希望了解決策過程背後的生物學基礎。解開大腦機制之謎不僅能指引我們作出更佳決策,還可揭示因精神病引致的決策障礙是如何產生和持續。

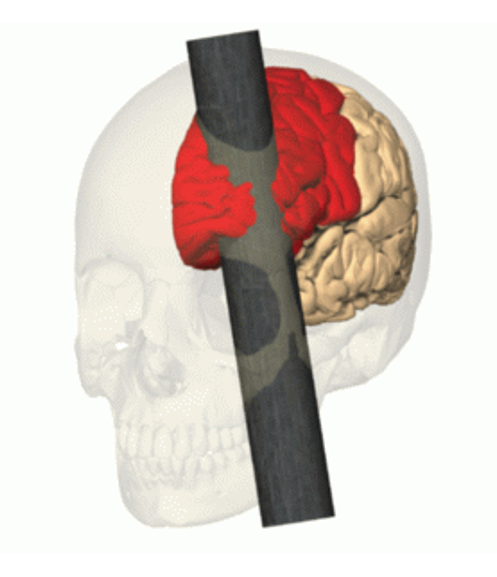

過去有不少有趣的個案可以展示大腦與心理活動之間的聯繫。其中,病人亨利‧莫萊森(Henry Molaison,也稱為HM)患有嚴重腦癇問題,並於1953年接受了切除海馬體手術來治療,當時海馬體這個大腦部分的功能尚未被確定。雖然HM的腦癇在手術後大大改善,但卻出現了另一問題,他無法形成某些新記憶。很不幸,在他餘生的55年中,他只能記得起1953年手術前發生的事情。另一個例子關於鐵路工人費尼斯‧蓋吉(Phineas Gage)。在1848年9月13日的意外中, 一根鐵棒從他的臉頰穿透頭部(圖1),對前額葉皮層造成大面積損傷。前額葉皮層是大腦的部分,我們將於本文其餘部分討論。令人驚訝的是,蓋吉不僅能活下來,智力更是完好無缺,但是性格卻表現出顯著變化。例如,他以往人緣不俗,但發生意外後,同事都覺得他莫明其妙,而且不再值得信賴。這些例子證明大腦和心理活動之間的相互關係,並啓發了當代腦神經科學的發展,包括大腦決策過程的研究。

圖1. 費尼斯‧蓋吉受傷示意圖。圖片來源:Wikimedia Commons。

我們怎樣測量決策?

決策可以理解為比較不同選擇的心理活動。例如我們考慮自己有多喜歡蘋果,有多喜歡橙,然後選擇我們較喜歡的水果。研究決策問題其中一個關鍵是如何量化及測量偏好,就如營養學家以卡路里來量化食物熱量,再以量熱儀來測量;又如物理學家以攝氏度為量化溫度的單位,再以溫度計來測量。研究決策的科學家也需要類近的方法去量化人們的偏好,然後找出測量偏好的方法。這種想法在19世紀冒起,由英國哲學家杰里米‧邊沁(Jeremy Bentham)引領。邊沁認為儘管偏好與卡路里和熱量等物理數量不同,但最低限度我們可以採用效用(utility)這個抽象詞語來量化它。憑著效用這概念,我們可以開始就決定帶來的快樂或痛苦以數量溝通。其實,經濟學家有很多測量效用的方法。例如保羅‧薩繆爾森(Paul Samuelson)的顯性偏好(revealed preference)方法:X先生碰巧在A與B之間選擇了A,所以選項A的效用大於選項B。經濟學中效用理論的細節超出了本文範圍,但一般來說,效用估算的好處是讓我們可以量化和預測個人選擇或整體市場活動等經濟活動。

我們能從大腦偵測決策嗎?前額葉皮層

決策過程中的偏好可以非常抽象,但神經科學家也提出我們能否在大腦找出偏好的具體存在證據。大多數神經科學家認為思考過程和行為都是腦細胞互動的結果,通常以電流活動形式進行。也許其中一些電流活動能反映人們的偏好。如果我們能夠識別和測量這些特定電流活動,便有望把偏好實質地量化,就像使用溫度計量度溫度一樣。於1990年代開發的功能性磁共振成像(fMRI)是一種腦成像方法,令上述任務得以實行。在此之前,人類大腦功能的研究只可依靠研究那些不幸地部分大腦受損的神經系統疾病患者,又或招募樂意接受小劑量放射性物質來揭示大腦活動的志願者。fMRI的發展為研究人員提供了非入侵性的解決方案,既可研究完整的人腦又不會對其造成任何損害,在大多數情況下甚至無需注入化學或放射性物質。研究人員採用fMRI後,可以觀察人們經歷決策等思考過程時的大腦行為。

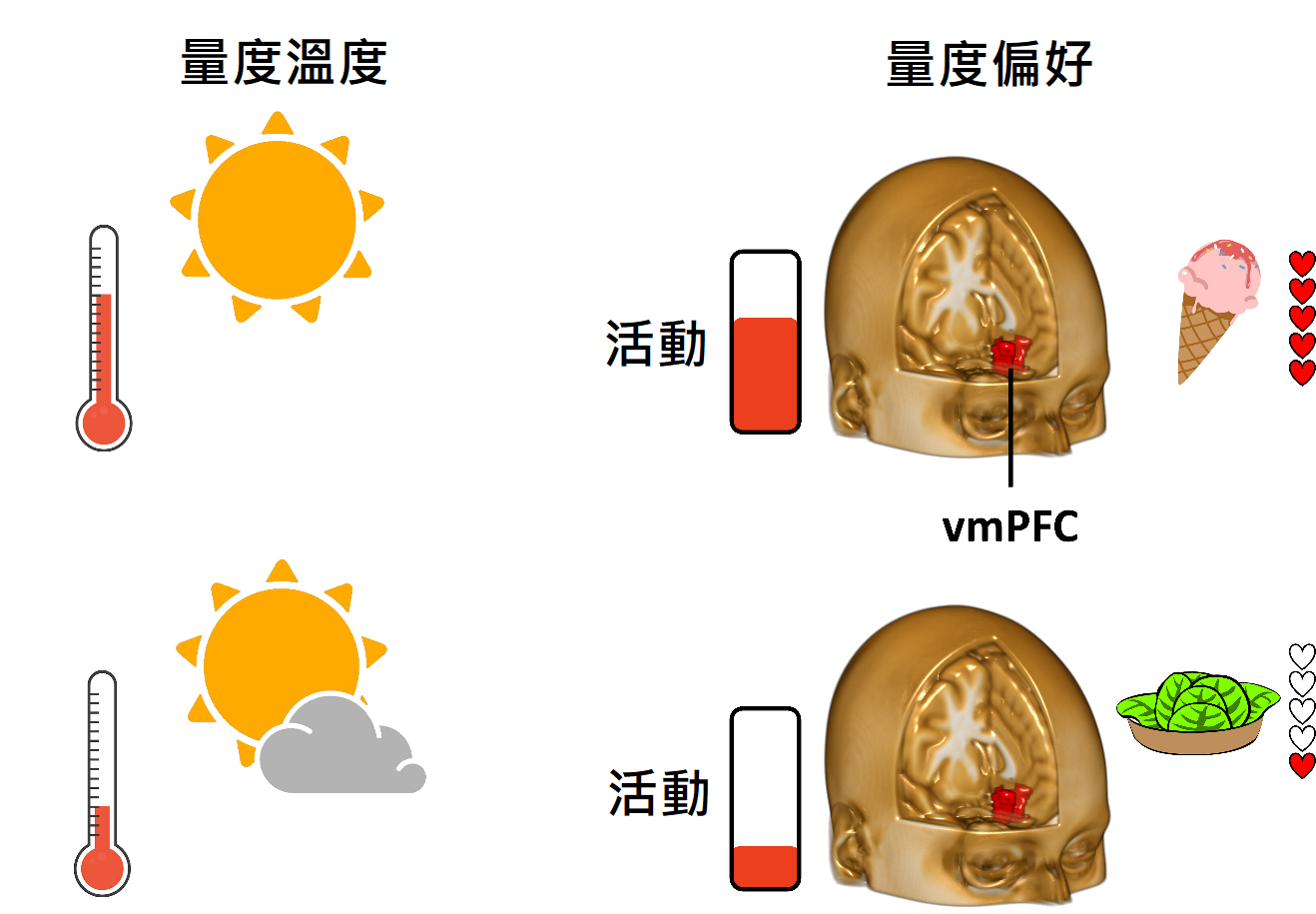

從那時起,不少實驗均要求志願者做出選擇,然後以fMRI來測量大腦活動。有趣的是,這些實驗經常顯示志願者獲分配他們喜歡的選擇時(例如五顏六色的雪糕),大腦的某些區域特別活躍;相反,獲分配不喜歡的選擇時(例如叫人納悶的沙律),相同的區域會變得不活躍。因此,這些大腦部分似乎提供了決策過程中偏好的衡量標準。其中一個特別有趣的大腦區域是腹內側前額葉皮層(vmPFC)。如果你把手指指向兩眼眉的正中點,vmPFC就位於你的手指之下。這種現象就如酒精溫度計的紅色液柱熱脹冷縮,所以紅色液柱的高度就是環境溫度的讀數;同樣地,vmPFC的活動也可以用來量度個人選項偏好(圖2)。

圖2. 腹內側前額葉皮層(vmPFC)的活動反映偏好,就像溫度計反映溫度一樣。

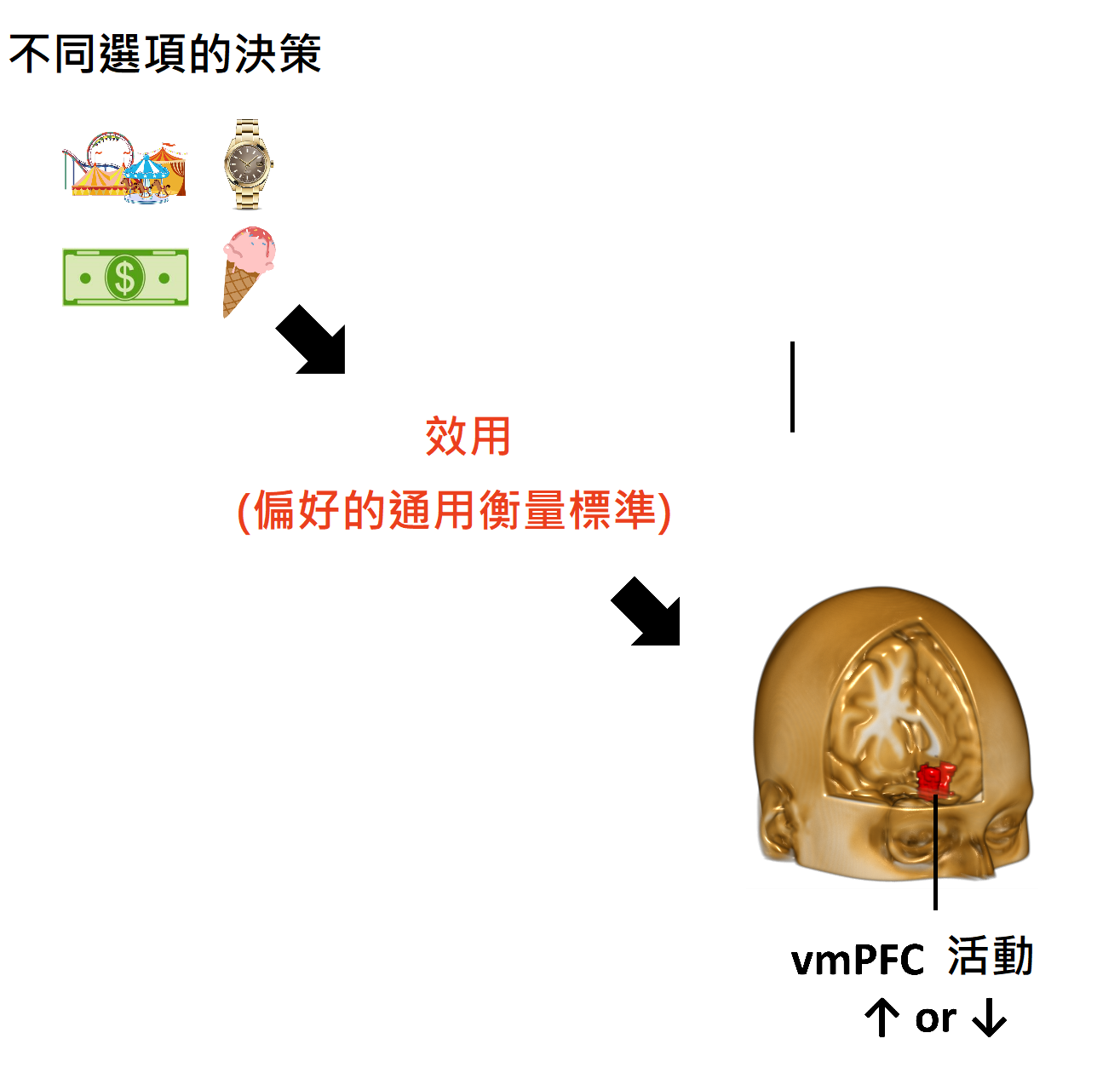

有時候,人們會在大相逕庭的選項之間做決定,例如是購買手錶還是參觀樂園。效用的一大關鍵特徵,是能用作各種選擇的通用衡量標準,令我們可以比較手錶和公園的偏好,並從中選擇;情況就像溫度計可以測量環境、人體或機器的溫度一樣。同一情況,效用於大腦中的表徵應能反映對任何一種選擇的偏好。神經科學家在過去15年中注意到vmPFC活動與我們對各種選擇的偏好有關,例如是食品、金錢獎勵、金融投資、配飾、藝術品、顏值、工具實用性等(圖3)……這些發現顯示vmPFC具有反映一般偏好的作用。

圖3. 由vmPFC 活動可見,效用可用作不同類型選項偏好的通用衡量標準。

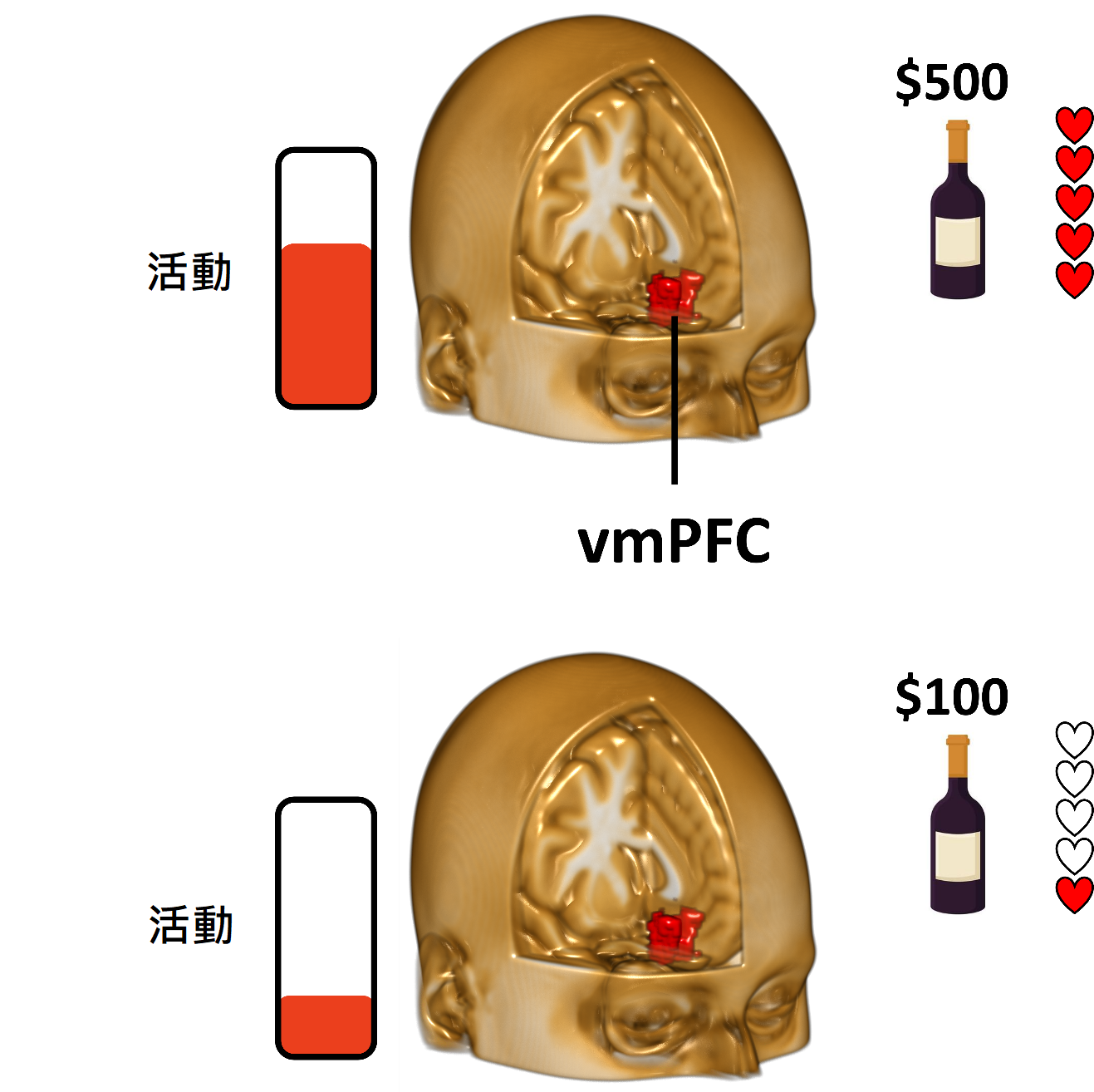

值得注意的是,決策是高度主觀的過程。例如某些人可能會認為索價200元的襯衫非常划算所以把它買下,但另一些人或會認為物非所值。有趣的是,vmPFC活動也可反映這種偏好主觀性。以普拉斯曼(Plassmann)與同事進行的實驗為例,他們要求志願者品嘗葡萄酒,同時以fMRI監測大腦活動(圖4)。當志願者被告知葡萄酒價值不菲時,他們較大可能品評葡萄酒味道更好,同時vmPFC變得更加活躍。相反,當完全相同的葡萄酒被貼上價格較差標籤時,同樣的人認為酒味較差,vmPFC活躍度也減低。這類實驗證明vmPFC反映了人們在決策過程中的主觀偏好。

圖4. vmPFC活動反映了人們的主觀偏好:當同一款葡萄酒被貼上為高(低)價格時,人們會較(較不)偏好,vmPFC更(減少)活躍。

獨特的人類前額葉皮層

以上,我們解釋了vmPFC對決策的重要性。事實上,前額葉皮層,即大約是人腦前30%並包含vmPFC的地方,在人體上特別發達。也許這正是人類較其他動物能做出高度複雜和抽象選擇的原因。一些神經解剖學家特別感興趣將人腦的解剖結構與其他動物的大腦比較,有時與我們的近親(例如黑猩猩和猴子)比較,有時與更遠親的物種(例如大鼠和小鼠)比較。通過這種比較,我們或可說明人類大腦的具體發展,如何讓我們產生人類特定的行為,例如作出抽象的選擇、對環境變化的高度適應力,又或者能夠產生語言。

神經解剖學家發現,人類和其他靈長類的大腦均擁有「顆粒狀的前額葉皮層」(granular prefrontal cortex)。顆粒狀前額葉皮層是前額葉皮層的一部分,包含一層微小而緊密的顆粒細胞。雖然現時尚未清楚了解顆粒細胞的確切功能,但籠統而言,這些密集細胞使大腦能進行較複雜的運作、促成高階思考過程。在比較不同物種的大腦時發現,人類的顆粒狀前額葉皮層比例明顯最大,此比例在猴子中較小,而在大鼠、小鼠、貓等非靈長類物種中更並不存在。人類前額葉皮層有幾項有趣的事實:

- 人類出生後大腦繼續發育。與大腦其餘部分相比,前額葉皮層要到約20歲時才能完全長成,需時最長。

- 前額葉皮層也是隨年齡增長最早開始退化的區域之一。

- 前額葉皮層的外側額極(FPl)部分在人腦中是獨一無二的。它大約位於每邊眉毛上方約2厘米的位置。猴子、大鼠和小鼠等其他動物的大腦中沒有類似的FPl。

為什麼需要研究決策的大腦基礎?

說到底,為什麼科學家要關心大腦在決策過程如何運作?本文冀以幾個例子說明。

諾貝爾獎的爭議

1949年,神經學家安东尼奥‧埃加斯‧莫尼斯(António Egas Moniz)因成功研發腦葉切除術而獲得諾貝爾獎。這種損害前額葉皮層的手術原本希望治療精神障礙,有時候手術還誇張得在醫生的辦工室內進行。醫生會把手術刀從眼球上方插入以切除前額葉皮層。我們現在知道這是一個重要區域,與決策等高階思考過程息息相關(圖5)。腦葉切除術於1935年首次進行,在1940年代流行起來,並被譽為精神疾病的「偉大治療法」。雖然手術有許多顯著的副作用,包括可能令患者變成植物人,但莫尼斯認為手術有效,而且減輕精神病症狀的效益大於副作用。

圖5. 腦葉切除術示範。圖片來源:BBC新聞。

前美國總統約翰.甘迺迪(John F Kennedy)的妹妹露絲瑪麗.甘迺迪(Rosemary Kennedy)可說是其中一個觸目的腦葉切除術個案。露絲瑪麗在出生時發生併發症後,常有激烈的情緒波動和腦癇發作,促使她在1941年23歲時安排接受腦葉切除術。她在手術後既不會說話也不會走路,智力和幼兒一樣,副作用嚴重得令其父母聲稱她是智障,也不承認她接受了腦葉切除術。不幸的是,腦葉切除術是不可逆轉的,而術後觀察和紀錄發現許多其他患者也出現性格轉變、冷漠和缺乏情緒反應等副作用。直至1950年代發展出精神疾病藥物後,人們才開始更加關注腦葉切除術的副作用,很多人認為它非常不道德,手術最終逐漸式微。僅僅70年前,包括vmPFC在內的前額葉皮層被認為是無用的,而切除這個結構曾被以為是適當的治療方法。如今,我們對大腦的理解清楚指出人類的前額葉皮層是非常重要的結構,例如它在決策中發揮作用。

精神病學

神經科學常以數學模型或計算模型描述思考和大腦處理資訊的過程。這些模型有助審視影響決策方式的特定因素,並解釋為什麼不同的人會以不同方式作出決定,對精神病學和神經病學具有重要價值。舉例來說,構建模仿不同大腦區域在決策過程中如何運作的計算模型之後,我們可以模擬某些大腦區域的受損會如何影響決策過程。構建這些模型或有助揭示各種大腦結構如何促進決策機制,而更重要的,是識別精神障礙患者的非典型決策行為,從而直接以治療標記來指導治療,減輕在各種精神障礙中觀察到的不正常決策。概括而言,相關領域的知識可用於培養最佳行為,繼而做出更明智決策。

人工智能

神經科學對人工智能的發展也貢獻良多。例如,人工智能已被廣泛應用於電腦視覺,即以電腦系統來詮釋圖像或視頻,好像人面或指紋識別。大腦是如何看物件啟發了電腦視覺人工智能的發展。神經科學家發現,人類大腦以分層方式處理圖像,先處理簡單視覺特徵,再逐步處理較複雜和抽象的特徵。這種階層處理結構被人工智能開發人員應用於不同的電腦視覺演算法,包括卷積神經網路的開發。近期有研究發現,人工智能若建基於人腦的基礎能更有效執行任務。同樣地,了解人類決策過程的大腦機制可能有助於人工智能發展,反之亦然。

近年挑戰和有待解決的問題

神經科學家在過去30年已開始了解一些基本大腦決策機制,但還有許多問題有待回答。我們的研究團隊正探究以下一些問題,希望得到一點線索為未來的大腦研究作出貢獻。

- 人們有時會作出非理性或不一致的選擇。這是因為大腦不夠完美,還是有其他具體原因令大腦的「非理性」有利於人類?

- 我們應謹記許多動物的大腦中沒有類似的vmPFC,但某程度上仍能決策。那麼,為什麼人類需要vmPFC來做決策呢?

- 近年有越來越多研究提出vmPFC不一定和所有決策相關。我們的最新研究便顯示人們作出有長遠影響的選擇時情況確實如此(例如,居住地區的選擇會影響後續的住宅選擇)。相反,這些選擇涉及 FPI這個人類大腦中獨有的區域。我們的大腦是否真的涉及通用衡量標準,並用於決定各種選擇?

- 這些神經科學發展可以有更多日常應用嗎?

作者:

香港理工大學康復治療科學系副教授周嘉鴻博士

香港理工大學康復治療科學系博士後研究員羅俊傑先生

香港理工大學康復治療科學系博士後研究員王敬鈞先生